第二百十段:地震直前予知への挑戦⑧

梅野健先生の地震の直前予知の原理は、全国約1300か所の電子基準点を使うという点は村井先生と同じですが、GPSや「みちびき」の人工衛星から送られてくる電波の異常をキャッチするための処理方法が異なります。

地震の起こる直前に震源上空の電離層には異常が生じ、そのことが人工衛星から送ら得てくる電波に“影響”を及ぼします。

その“影響”が欲しい情報ですからここではシグナル(S)と呼びましょう。

実は、人工衛星から送られてくる電波にはシグナルSの他に太陽風や気象などの影響、いわばノイズNも一緒に含まれて伝わってきます。

しかもSよりもNの方が大きいのです。

よく使われる表現「SN比が悪い」というわけです。

SN比の悪い信号に対しては、たくさんデータを重ねる、そうするとノイズNはお互いに消しあい、逆に意味のあるシグナルSは重なり合って強くなる、すなわち「SN比がよくなる」ということが情報処理の世界では知られています。

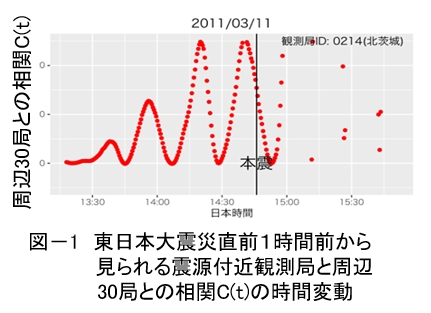

梅野先生はこの手法を用いて震源付近のシグナルとその周辺のシグナルとの間には、地震発生の1時間くらい前から差が大きく出てくる、ということを突き止められました。

図-1は、東日本大震災の時の震源付近とその周辺30点の観測点のシグナルの違いを表したものです。

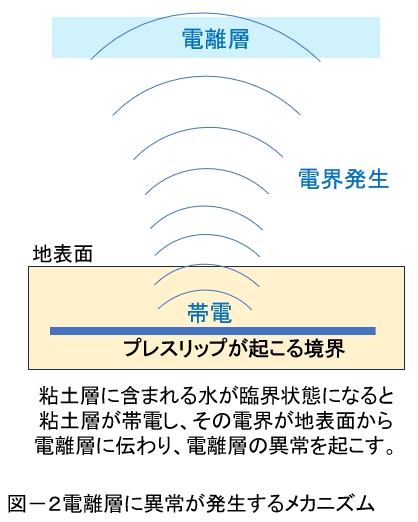

ではなぜ地震が起こる直前に電離層に変化が起こるかということですが、梅野先生はその点も解明されています。

図-2はその原理を非常に簡単に描いたものです。

大きな地震が起こる前にはプレスリップ(ゆっくりすべりということもあります)が起こることが分かってきました。

プレスリップは断層の間に挟まれた粘土(過去の断層の動きによって岩石がすりつぶされて粘土ができます。これを断層粘土と言います)がすべるのですが、その粘土の中に含まれる水分が高温高圧になって臨海状態になります。

つまり電気を通さなくなります。

そうすると周辺に帯電が起こり、電場の変化、すなわち電界が発生して、これが電離層に伝わる、というメカニズムです。

この異常は、熊本地震、能登半島地震、日向灘地震でも観測されています。

これが実用化されれば、実に多くの人の命を救うことができます。