第二百二十八段:ミャンマーの地震②

3月28日(金)日本時間15:20、ミャンマー中部でマグニチュード7.7の地震が発生しました。

この地震の震源地に近い都市マンダレーから約1000㎞離れたタイのバンコックでも大きな被害が出ました。

象徴的なのは建設中のビルの被害が、崩れ落ちて行く様子が映像で流されました(図)。

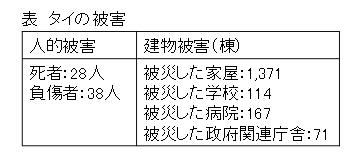

アジア防災センターの情報によると、タイ政府の発表によると4月9日現在の被害は表に示した通りで、まだがれきの下になっている行方不明の人も多数あるようです。

2011年の東日本大震災の時に、震源から600㎞以上離れた大阪でも超高層ビルが大きく揺れました。

遠く離れた高層ビルや超高層ビルの揺れを起こす地震の動き(以下地震動)を特に周期が長い地震動なので長周期地震動と言います。

ガタガタと早く激しく揺れるのではなく、ユラユラ、あるいはユーラユーラと激しくはないけれどもゆっくり揺れる地震動のことです。

高層ビルや超高層ビルはゆっくり揺れる性質があります。

これを固有周期と言います。

この固有周期と長周期地震動の周期がほぼ一致すると共振現象という揺れの振幅が大きくなる現象が起こります。

東日本大震災時の東京や大阪の超高層ビルが大きく揺れたのはこのためです。

地震動には様々な周期の地震波が含まれていて、そのため複雑な揺れ方をしますが、早く揺れる短周期の地震波はあまり遠くまで届きません。

逆にゆっくりした長周期の地震波は遠くまで届きます。

音でも低い音は遠くまで聴こえますが、高い音はあまり遠くまで聴こえないのと同じ現象です。

ゆっくり揺れて遠くまで届く地震波は、地表面に沿って伝わっていく「表面波」という地震波です。

今回のミャンマーの地震は震源が約10㎞と浅かったために、表面波が生じやすかったということが考えられます。

したがって、1000㎞も遠く離れたバンコックまで地震波が届き、弱い建設中のビルやそのほかの多くの建物を壊したと考えられます。

そして何よりも、タイはミャンマーと違って地震が国内であまり起こらない国なのです。

したがって、耐震設計ということはあまり考えられていません。

これがタイでの被害を大きくした大きな要因と考えられます。