第二百三十段:南海トラフの巨大地震とその時代⑯慶長の地震(2)天正地震

前段の表で最初に掲載していた1586年1月18日に起こった「天正の飛騨美濃近江地震」、この地震は「天正地震」とも言われています。

震央は図-1に示すように岐阜県北部の福井県、石川県との県境当たりです。

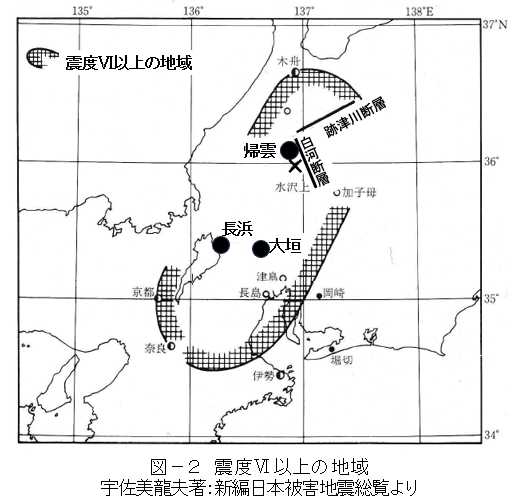

図‐2はこの地震による現在の気象庁の震度階でいうと6以上の範囲を示したものです。

図中の×は震央。

そのすぐ横にある白河断層が震源と考えられ、それと直角の方向に跡津川断層があります。

白河断層以外の活断層も動いたという説もあるようです。

先週の表から、“主な被害”を再掲すると、

「飛騨白川谷で大山崩れ、帰雲山城、民家300余戸埋没し、死者多数。飛騨・美濃・伊勢・近江など広域で被害。木曽川下流で民家のゆり込み、亡所となるところ多し。余震は翌年まで続いた。」

補足しますと、飛騨の国にあった帰雲城は帰雲山の大規模な山崩れによって埋没、城主内ヶ島氏理(うちがしまうじまさ)とその一族は全員行方不明となり、内ヶ島氏は滅亡したということです。

図-2より帰雲は震央のすぐそばにあり大規模な土砂災害があっても頷けます。

飛騨・美濃・伊勢・近江など極めて広い範囲で被害、とありますが、この範囲は図の震度Ⅵ以上の範囲になっています。

木曽川下流で民家のゆり込み、亡所となるところ多し、とはたぶん液状化現象が広範囲で起こったということでしょう。

図には大垣と長浜の位置を●印で示しています。

ここにあった大垣城と長浜城も壊滅しています。

実はこれらの城が壊滅したということは日本史に大きな影響を及ぼしているのです。

この第147段(令和5年9月11日)にも書きましたが、1854年の小牧・長久手の戦いの後、豊臣秀吉は徳川家康を滅ぼすべく、大垣城に兵器、兵糧を備蓄、年が明ければ攻め入る手はずだったのですが、その直前(旧暦では天正13年11月29日)に天正地震が起こり、大垣城は倒壊焼失、秀吉は家康を攻めるどころではなくなってしまいます。

その時の兵力は圧倒的に秀吉の方が有利で、もしこの地震がなかったならば、まず間違いなく家康は滅ぼされただろうと考えられています。

ということは徳川時代はなかったことになります。

昭和、そして幕末の南海トラフ巨大地震とその時代の地震がわが国の命運に大きく影響を及ぼしたように、慶長の南海トラフ巨大地震の時代もまたそうだったのです。