第二百二十九段:南海トラフの巨大地震とその時代⑮慶長の地震(1)

これまで、昭和の南海トラフ巨大地震、幕末の安政南海トラフ巨大地震とその地震の前後に起こった地震、そしてそれらの地震が社会に及ぼした影響について書いてきました。

幕末の安政南海トラフ巨大地震の一代前の巨大地震は1707年の宝永の地震になります。

この宝永の地震は史上最も巨大な地震と考えられ、マグニチュードは9、伊豆半島から東海沖、紀伊半島沖、四国沖が一気に破壊、日向灘も同時に破壊した可能性があると考えられています。

その地震の49日後に富士山が大噴火、今もその時の噴火口を見ることができます。

宝永の噴火口です。

地震による被害もさることながら、富士山の噴火で富士山周辺はもとより、遠く江戸を始め関東は降灰で大変な被害を受けています。

これらのことは改めて書くことにして、今回から数回にわたって、その一代前の南海トラフの巨大地震、慶長の地震について書きます。

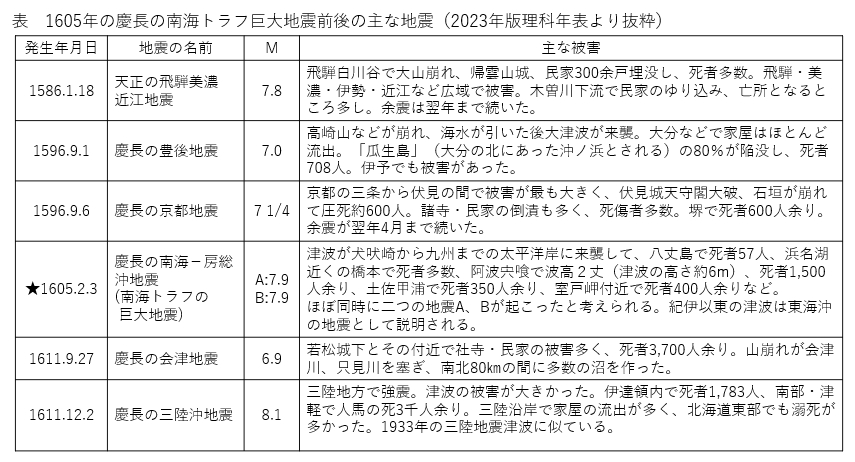

表は1605年2月3日に起こった慶長の南海トラフの巨大地震(慶長の南海-房総沖地震)およびその前後に起こった大きな地震の主な被害をまとめたものです。

2023年版の理科年表から抜粋し、少し分かりやすく書き替えています。

実はこの時代、やはり地震の活動期でこれら以外にも各地でたくさん地震が起こっています。

当然これらの地震の余震も起こっています。

さて、慶長の南海-房総沖地震ですが、揺れによる被害はあまり記録に残っていないようです。

一方、津波の被害に関しては記録が各地で残っており、表にある通り八丈島で死者57人(別の資料によると75人)、浜名湖近くの橋本で死者多数、阿波宍喰(ししくい)で波高2丈(津波の高さ約6m)、死者1,500人余り、土佐甲浦(かんのうら)で死者350人余り、室戸岬付近で死者400人余りなどとなっており、合計すると2,500人を超すのではないかと考えられます。

地震が起こった1605年と言えば、1603年に徳川家康が征夷大将軍となり、江戸幕府を開いた直後で、このほぼ10年後に大坂冬の陣(1614年)、大坂夏の陣(1615年)があり、まだ幕藩体制が十分整っていないときに起こっています。

したがって、被害の全容が良く分からない、ということもよく理解できます。