第二百三十一段:南海トラフの巨大地震とその時代⑰慶長の地震(3)慶長伏見地震

第229段の表で3つ目に掲載していた1596年9月6日に起こった「慶長の京都地震」、この地震は「慶長伏見地震」とも言われます。

図-1は近畿地方の活断層の分布ですが、近畿地方にはこのように非常に多くの活断層があり、「慶長伏見地震」は図中の有馬・高槻を通る活断層(有馬・高槻断層帯、図では楕円で囲んでいます)が動いたと考えられています。

その端に京都の伏見があり、ここに豊臣秀吉が建てた伏見城があり、この地震で完全に倒壊、城にいた秀吉は何とか一命をとりとめました。

しかし死者はこの城内だけで600人、京都や堺でも死者がありその数は合計1000人にも及びました。

因みに1995年1月17日の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)は淡路島から六甲に続く活断層(六甲・淡路断層帯)で起こっています。

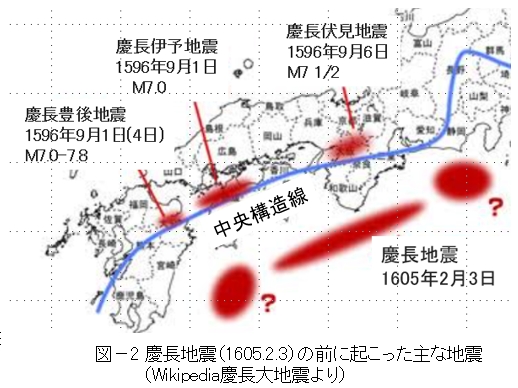

図-2は1605年2月3日の慶長地震(第229段で紹介)の前10年以内に起こった主な地震ですが、中央構造線に沿って起こっています。

「慶長伏見地震」はその一つですが、その直前に「慶長伊予地震」、「慶長豊後地震」が起こっており、地震の活動期であったことが伺えます。

秀吉は朝鮮出兵(文禄の役)の最中にこの伏見城を建設し、朝鮮からの和議の使節を完成した伏見城に迎える予定でしたが、地震で伏見城が倒壊、使節との和議交渉も決裂します。

その後秀吉は2度目の出兵(慶長の役)を命じ、その間に倒壊した伏見城も建て直しています。

対外戦争に加えて新城の建設に巨費を投じたことで秀吉の天下にも陰りが出てきました。

これに追い打ちをかけたのが、秀吉が地震後の災害対応を怠ったことと言われています。

次々に起こる地震で大変な時に、無謀な朝鮮出兵と豪華絢爛な城の再建を優先させたことで、秀吉恩顧の大名や、大名を支える領民の心が離れてしまったようです(今につながる日本史+α:読売新聞編集委員:丸山淳一氏)。

歴史学者の磯田道史氏も「天災から日本史を読み直す」(中公新書)の中で、「天正地震」と「慶長伏見地震」の二つの地震が豊臣の天下終焉を早め、“地震で揺さぶられた天下は家康の手中に転がり込んだ”、と述べています。