第二百三十二段:南海トラフの巨大地震とその時代⑱宝永地震

これまで、昭和の戦中・戦後の時代、幕末の安政時代、江戸時代初期慶長時代に起こった南海トラフの巨大地震とその前後に起こった内陸直下地震が、いかに我が国の歴史に影響を及ぼしたかについて書いてきました。

今回は宝永4年10月4日(1707年10月28日)に起こった宝永地震について書きます。

震源は紀伊半島沖で(図-1)、南海トラフのほぼ全域が破壊、モーメントマグニチュードMwの推定値は8.4~9.3と幅がありますが、我が国の有史以来最大の地震とみなされています。

五機・七道(北海道を除く全国)が揺れたと記録にはあります

被害の様子を理科年表(2023年版)から要約しますと、震害は東海道・伊勢湾沿岸・紀伊半島で特にひどく、津波が伊豆半島から九州までの太平洋沿岸や瀬戸内海を襲ったようです。

津波の被害は土佐(高知県)が最大で、高知市の市街地約20㎢ が最大2m地盤沈下し、海水で覆われたため往来に船を使ったようです。

逆に室戸・串本・御前崎では1~2m隆起しました。

この高知市での地盤の沈下、逆に室戸岬等での地盤の隆起は、南海トラフで地震が起こるたびに繰り返し起こっています。

したがって、次の南海トラフ巨大地震でも同様に地盤の沈下、隆起が起こることが考えられます。

この宝永の地震による死者数は5千人以上、倒壊家屋5万9千戸、流失家屋1万8千戸とのことです。

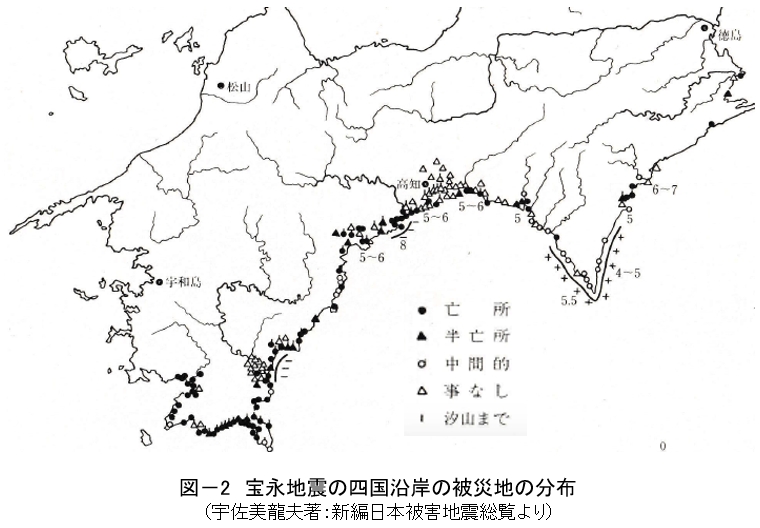

特に津波の被害が大きかった高知県では、集落そのものが流されて無くなる「亡所」や、大半が無くなる「半忙所」などがたくさん出たようです。

図-2はその分布を示したものですが、高知県はもとより、徳島県の沿岸にも広い範囲で「亡所」、「半亡所」が広がっていることが分かります。

なお、この図中の数字は津波の高さ(m)です。

この地震の被害はそれはそれで非常に大きく、被災住民は勿論のこと、幕府や被災地の大名にも大きな負担をかけることになりますが、この地震の直後の49日後に富士山が大噴火を起こしています。

その痕跡は今も「宝永の噴火口」として見ることができます。

この噴火が江戸を含む関東一円に与えた被害も大変なものでした。